I fumetti in Italia dai ruggenti anni Venti fino all’inizio del nuovo millennio tutte le pubblicazioni che hanno segnato un’epoca. Dagli albori del primo fumetto pubblicato in Italia al fumetto autoriale: il romanzo grafico (graphic novel se preferite la versione anglofona).

Lasciando perdere le versioni proto-fumettistiche germaniche del 1865 le origini del fumetto si fanno risalire ufficialmente al 1895 anno in cui Richard Felton Outcault inizia a pubblicare sul supplemento domenicale del “New York World” una serie di vignette umoristiche a piena pagina dal titolo Hogan’s Alley. Tra i personaggi spicca un ragazzino vestito con un camicione giallo che diviene il vero protagonista della serie nasce così The Yellow Kid, il primo fumetto della storia.

Il successo ottenuto da Yellow Kid di Outcalt porta allo sviluppo di molti altri personaggi più o meno simili al popolare bambino in giallo, cominciando una vera e propria crescita esponenziale non fermandosi solo agli Stati Uniti, ma raggiungendo tutti i continenti, dal lontano Oriente all’Europa. In Italia, invece, si dovranno aspettare due decenni prima che i primi fumetti (anche importati dall’America) vedano la luce.

Gli anni Venti: la nascita del fumetto in Italia

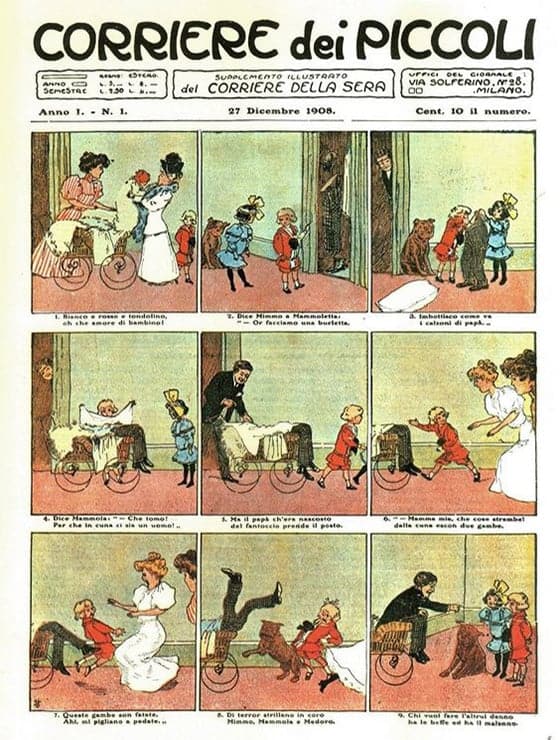

Anche per il fumetto italiano esiste una datazione precisa sulla nascita del primo fumetto il 27 dicembre 1908 uscì come supplemento domenicale del “Corriere della Sera” il primo numero del “Corriere dei Piccoli”.

Il primo personaggio di ideazione italiana fu Bilbolbul, di Attilio Mussino, pubblicato sul “Corriere dei Piccoli” accanto a personaggi importati dall’estero, ma italianizzati nei nomi e nei modi. Così Buster Brown, (primo personaggio americano a calcare la scena italiana) diventa Mimmo Mammolo, i Katzenjammer Kids diventano Bibì e Bobò, Happy Hooligan Fortunello, Bringing Up Father Arcibaldo e Petronilla. Assieme ad una pletora di altri personaggi i cui nomi furono tutti tradotti (dando il via alla pratica, ancora oggi persistente, soprattutto nei cartoni animati, di “italianizzare” i nomi di protagonisti e comprimari.

Ma non saranno solo le traduzioni a caratterizzare il fumetto italiano, che come caratteristica peculiare ha quella di non avere i classici “balloons”, ma di avere le immagini con didascalie di riferimento non in semplice prosa ma, in versi rimati. “Il Corriere dei Piccoli” pubblicherà in questo modo non solo fumetti prodotti interamente in Italia, (Quadratino, o il celebre Signor Bonaventura), ma anche traduzioni di fumetti americani, che vengono adattate al nuovo formato conservando ben poco della versione originale.

Il “Corriere dei Piccoli” con alti e bassi (dovuti soprattutto al primo conflitto bellico) resterà l’unica pubblicazione a fumetti in Italia, tuttavia, già negli anni Venti inizia quella concorrenza che si farà più serrata negli anni Trenta, quando avverrà la pubblicazione del primo volume della Disney.

Ma andiamo con ordine il 18 febbraio 1923 esce il primo numero del “Giornale dei Balilla” è il supplemento del “Popolo d’Italia”, organo del Partito Fascista. Siamo all’inizio del periodo fascista, in cui già comincia la diffusione di valori “eroici” tramite vari strumenti per la propaganda, tra cui il fumetto. In questo modo, sulle pagine del “Balilla” compaiono per la prima volta personaggi eroici italiani.

L’anno successivo nasce “Il Giornalino”, storico periodico delle Edizioni Paoline, che a oggi si fregia del titolo del più antico periodico per ragazzi d’Europa. Il “Balilla”, infatti vedrà la sua fine nel 1943, e il “Corriere dei Piccoli”, cesserà le pubblicazioni nel 1996.

Il fumetto cresce a ritmo vertiginoso superati gli anni bui dell’autarchia fascista con il MinCulPop severo censore dei modelli anglo/americani che porteranno alla chiusura di “Jumbo” il settimanale di Lotario Vecchi il primo ad introdurre i balloons in Italia.

Gli anni Trenta: gli eroi del dopoguerra

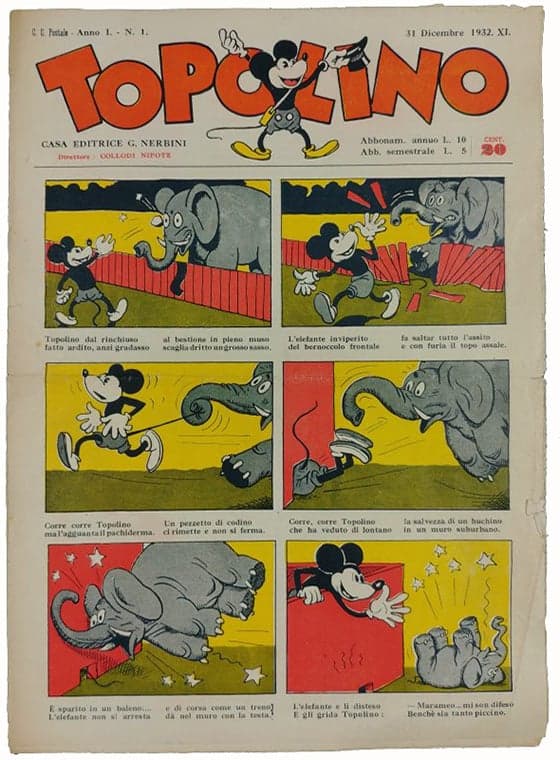

Nel 1930 fa la sua comparsa anche Topolino, inizialmente sull’”Illustrazione del popolo”, supplemento alla “Gazzetta del popolo” ma, nel 1932, diventa protagonista di una testata tutta sua, “Topolino”, edita dalla casa editrice Nerbini, che successivamente (1935) ne cede i diritti alla Mondadori. Anche questa rivista riporta i balloons, ma sempre accompagnati dalle didascalie.

Nel 1934 è la volta de “L’Avventuroso”, settimanale interamente dedicato ai supereroi americani edito dalla Nerbini, la stessa che pubblica le prime avventure di Topolino. Piano piano i balloons si fanno sempre più strada fino a emanciparsi completamente dalle didascalie in rima. “L’Avventuroso” ha il merito di aver attirato, in Italia, un pubblico adulto, facendo intendere per la prima volta che i comics non sono solo letture infantili.

Sempre nel 1934, Lotario Vecchi pubblicherà “L’Audace”, una testata fondamentale per la storia del fumetto italiano perché, dopo un doppio passaggio (da Vecchi a Mondadori, poi di nuovo a Vecchi) finirà nelle mani di Gianluigi Bonelli; anche se bisognerà aspettare il 1941 prima che la Redazione Audace veda la luce. In quegli anni la rivista è ancora caratterizzata da eroi americani, ma, a differenza della diretta concorrente, lascia spazio anche a serie nostrane Dick Fulmine, eroe caro al regime dell’epoca in quanto da un lato i suoi antagonisti incarnano i pregiudizi razziali, dall’altro il protagonista accorre sempre in difesa di italiani e italiane dipinti come fieri e onesti, ma in difficoltà per colpa di ingiuste persecuzioni nemiche.

Approda da noi anche la passione per la fantascienza: sempre la Mondadori pubblica, nel 1936 su “I tre porcellini” ed in seguito su “Topolino”, la prima serie fantascientifica italiana “Saturno contro la terra” sceneggiata da Cesare Zavattini in collaborazione con Federico Petrocchi e disegnata da Giovanni Scolari.

Nel 1937 sempre su “Topolino” esce quello che è unanimemente riconosciuto come il primo fumetto western italiano “Kit Carson” di Rino Albertelli.

Ormai gli argini sono rotti, si susseguono come un fiume in piena, titoli e testate, alcune destinate a essere molto longeve e ad avere grande fortuna: “Il Monello” (1933-1990), “L’Intrepido” (1935-1998) e il cattolico “Il Vittorioso” (1937-1970), distribuito anche nel circuito delle parrocchie e degli oratori e che ospita il debutto di personalità importantissime come Benito Jacovitti.

Purtroppo la censura del MinCulPop (1937) si fa sempre più asfissiante cambiando non solo i nomi dei personaggi, così Superman diventa Uomo Fenomeno e Robin Aquilotto, ma impedendo l’importazione di storie la cui pubblicazione era già iniziata in Italia. Lasciando il completamento delle stesse ad autori italiani, snaturando di fatta storie e personaggi.

Siamo alle soglie della seconda guerra mondiale e anche gli eroi a fumetti si schierano e scendono in campo al fianco della propria nazione. E se Capitan America, ha nel nome il suo destino, anche Topolino combatte a fianco della sua nazione contro i nazisti, capitanati da un perfido Gambadilegno.

Finito il conflitto mondiale diventa difficile per gli autori continuare a narrare gesta eroiche, di personaggi senza macchia e senza paura in cui il lettore fa fatica a immedesimarsi ecco quindi la nascita dell’antieroe, o meglio all’eroe sfortunato in cui meglio ci si può rispecchiare. Non è un caso che il dopoguerra segni l’ascesa di uno dei personaggi più popolari della storia del fumetto, e che per la verità esisteva già da diversi anni ma si era sempre limitato al ruolo di spalla: Paperino.

In Italia, invece, è proprio a partire dal dopoguerra che si sviluppano maggiormente certe storie di genere avventuroso, che vedono anche la comparsa di testate interamente dedicati ad un solo personaggio come Asso di Picche, edito nel 1945 e considerato il primo eroe mascherato italiano. La serie cessa da lì a pochi anni ma dei disegnatori che avevano iniziato a muovere lì i primi passi se ne parlerà per gli anni a venire: Hugo Pratt e Dino Battaglia su tutti.

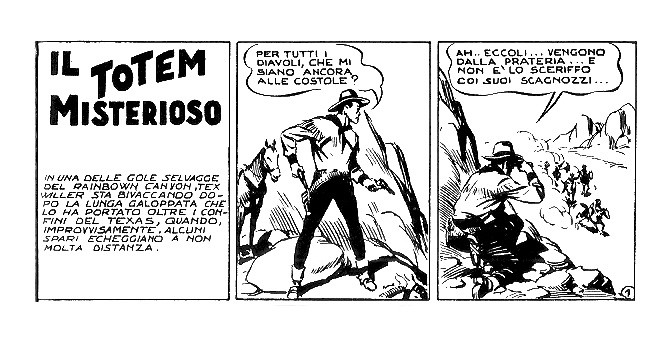

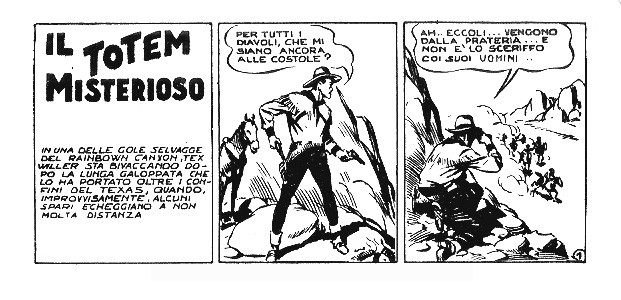

Dopo i vari giustizieri mascherati, i tarzanidi in Italia comincia a fare breccia tra il pubblico il genere western che vedrà nel 1948 la nascita del primo numero di Tex ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini; la più longeva serie italiana, chiude un periodo e ne apre uno nuovo gli anni cinquanta bussano alla porta e Tex ne fa prepotentemente parte.

Gli anni Cinquanta: il western all’italiana

Gli anni Cinquanta sono segnati da una prolifica produzione del genere western e dalla crescita di quella che oggi è la Sergio Bonelli Editore, una tra le più importanti case editrice di fumetti in Italia. Un inizio fondato da subito con una geniale intuizione; la scarsità di carta dovuta al dopoguerra porta infatti i vari editori, tra cui la Redazione Audace (l’odierna Sergio Bonelli Editore), a inventare un nuovo formato editoriale: l’albetto orizzontale a striscia unica caratterizzato da poche pagine in bianco e nero spillate insieme, con due, massimo tre vignette ciascuna. La Bonelli non è l’unica protagonista di questo decennio: anche la Disney vede una piccola rivoluzione, passando al formato tascabile, sul quale vengono pubblicate solo storie dei personaggi di questa casa editrice (abbandonando così il formato giornale). Un altro protagonista di assoluto rilievo della storia del fumetto che sviluppa la sua creatività in questo periodo è Benito Jacovitti, un autore completo (si occupa di sceneggiatura e disegni) noto per il suo stile personale particolarissimo, caratterizzato da tratti surreali (tipici sono i salami che inserisce ovunque nelle sue vignette). Ma il padre di Pippo-Pertica-Palla, Giacinto Corsaro dipinto, Zorry Kid, Cip & Zagar, Jack Mandolino, Mandrago, la signora Carlomagno, Tom Ficcanaso, Gionni Galassia, la famiglia Spaccabue… e naturalmente Coccobill non si ferma solo allo stile grafico: arriva infatti a tradurre le onomatopee americane, sostituendole con termini italiani. Ecco gli indiani urlare “Cicce cicce Manituuu!” la pistola di Jacovitti non fare semplicemente BANG, ma bangt! bangt! oppure banghete! o perfino… spààro!

Gli anni Cinquanta non sono solo il western di Tex Willer o quello di Pecos Bill di Guido Martina e Raffaele Paparella vedono anche la nascita di storie e personaggi dal fascino lontano come Gim Toro di Andrea Lavezzolo ed Edgardo Dell’Acqua, e personaggi che rispecchiano la realtà del dopoguerra come Sciuscià di Tristano Torelli e Ferdinando Tacconi, la storia di un lustrascarpe durante la guerra partigiana che possiamo definire come il primo e più importante esempio di fumetto neorealista. Tuttavia, se da un lato gli anni Cinquanta si dimostrano produttivi, dall’altro in Italia come all’estero sono anche caratterizzati dalla restaurazione e dalla censura, sono anni bui per il fumetto americano che deve fare i conti con il Comics Code. In Italia gli editori si danno un codice di autoregolamentazione: vengono così ridimensionate le gonne troppo corte o le scollature troppo generose a favore di uno stile più morigerato. Censure autoimposte che vedranno colpire le varie edizioni di Tex. Così nel primo numero di Tex la frase pronunciata dal nostro eroe: “…e non è lo sceriffo coi suoi scagnozzi…”

verrà modificata in:”…e non è lo sceriffo coi suoi uomini…”

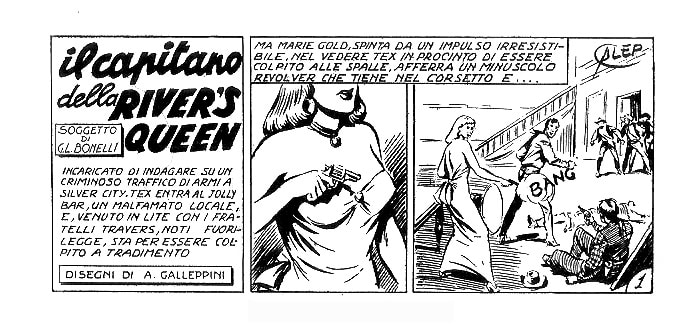

Nel secondo numero invece assistiamo ad una censura grafica. Nell’edizione non censurata Mary Gold estrae una pistola dall’abbondante scollatura e spara sull’uomo che sta per colpire Tex, che è disarmato.

Nell’edizione censurata viene innanzitutto ridotta la scollatura del vestito, che presenta così un inutile bottone centrale e inoltre, poiché risulta sconveniente far usare una pistola a un personaggio femminile, è Tex a sparare (senza pistola!!) e non Mary Gold che rimane con la mano a mezz’aria in una strana posa.

Gli anni Sessanta: tra noir ed erotismo

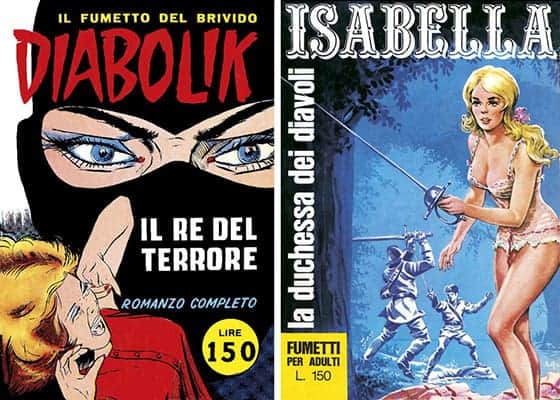

Gli anni Sessanta invece sono segnati da un vero e proprio scossone la nascita del fumetto nero in Italia per mano di Angela e Luciana Giussani che daranno vita a l’antieroe per eccellenza: Diabolik.

Siamo a novembre del 1962, e con un logo studiato da Remo Berselli, appare nelle edicole italiane il primo numero di Diabolik dal titolo IL RE DEL TERRORE. Riportiamo quanto il sito dell’Astorina, l’editore di Diabolik, riguardo le origini del re del terrore: “Capostipite di una serie di eroi neri, il personaggio creato dalle sorelle Giussani non è solo una novità di genere, ma anche di formato, per l’appunto, “il formato Diabolik”, più piccolo degli altri, ma grande abbastanza per ospitare due o tre vignette, un formato comodo da portare in giro e leggere in treno. La scelta si rivela vincente e sarà in seguito copiata anche da altre case editrici”.

Diabolik ha un successo incredibile e viene apprezzato dal pubblico (nonostante i problemi a cui andrà incontro con sequestri e interpellanze parlamentari). Qual è, quindi, il suo segreto? “Il trucco, in questi casi in cui si vuole per protagonista un cattivo, è farlo apparire meno cattivo degli altri che lo circondano”. In effetti, a parte l’ispettore Ginko, sua storica nemesi, Diabolik in un modo o nell’altro finisce sempre per scontrarsi con uomini o donne ben più vigliacchi e subdoli di lui, privi di qualsiasi codice morale, caratteristica che invece non manca al “Re del Terrore”; e neppure è esente da virtù: fedelissimo alla compagna Eva Kant, non sono rari i casi in cui lui ed Eva finiscono per aiutare qualcuno, persino tra le loro vittime. Con gli anni, poi, la coppia si fa testimonial di campagne umanitarie, come quella contro l’abbandono degli animali (come farà, in modo analogo, un altro eroe dei fumetti: Dylan Dog).

Diabolik è solo l’apri-fila di una serie di personaggi neri, alcuni dei quali piuttosto mal riusciti (ma molto ricercati dai collezionisti), altri, invece, interessanti e destinati a ritagliarsi un loro piccolo palcoscenico come nel caso di Satanik, la biologa Marny Bannister dal viso deturpato che, con un siero di sua creazione, veste i panni della bella e disinibita antieroina. Creata da Max Bunker (pseudonimo di Luciano Secchi) e Magnus (Roberto Raviola), vivrà la sua avventura in edicola per ben 231 numeri. Kriminal un altro personaggio precedentemente creato dalla coppia Max Bunker e Magnus per ben 419 numeri.

Il genere del fumetto nero avrà così tanto successo che, qualche anno più tardi, cominceranno anche le prime parodie: ecco comparire quindi l’alter ego di Paperino, Paperinik (ideato da Elisa Penna, sceneggiato da Guido Martina e disegnato da G. B. Carpi) oppure il rovesciamento dell’eroe del male, Cattivik (creato da Bonvi (Franco Bonvicini)), già creatore di Sturmtruppen.

Assieme ai fumetti neri anche i fumetti erotici hanno segnato un’epoca. A Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon e alla e alla loro casa editrice ErreGi si deve l’intuizione che ha fatto diventare le protagoniste di questo genere di fumetti delle donne acute ed emancipate, sessualmente avventurose. Capostipite di queste disinibite eroine fu Isabella pubblicato tra il 1966 e il 1976. Narrava delle peripezie di Isabella “duchessa dei diavoli”, personaggio che ricordava Angelica (protagonista di una serie di film con Michèle Mercier). Isabella era stata allevata dagli zingari, ma scopre presto che in realtà è la duchessa di Chateau Salins. Decisa a riprendersi i suoi averi, con qualsiasi mezzo. Isabella diventerà l’antesignana di una serie di eroine procaci e disinibite che divennero un autentico fenomeno di costume.

Le storie dovendo fare i conti con la censura del tempo, erano veramente pieni di stile e fantasia. Successivamente a causa del permissivismo dilagante, le varie testate sono diventate col tempo sempre più volgari rasentando il “porno” fino a scomparire del tutto. Alcune di queste serie hanno avuto il pregio di ospitare artisti dal calibro di Milo Mara, Stefano Tacconi, Magnus, altre serie si potevano fregiare di avere copertine dipinte da maestri come Taglietti, Biffignandi, Ciriello.

Il fumetto negli anni Sessanta in Italia non è solo il fumetto nero, con tutti gli epigoni di Diabolik dove la K è quasi un obbligo (Demoniak, Sadik, Zakimort oltre i già citati Satanik e Kriminal), o il fumetto Sexy di Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon, prima soci con la ErreGI, poi concorrenti rispettivamente con la Edifumetto (Renzo Barbieri) e con la Ediperiodici (Giorgio Cavedon) ma anche per la nascita, nel 1965, di una storica rivista Italiana a fumetti: “Linus”.

Prendendo il nome dal celebre personaggio dei Peanuts di Charles M. Shultz, il mensile ha l’importante merito di aver portato in Italia un nuovo modo di concepire il fumetto. Diretto da Giovanni Gandini, che con queste parole apriva il suo primo editoriale: “Questa rivista è dedicata per intero ai fumetti. Fumetti s’intende di buona qualità, ma senza pregiudizi intellettualistici. Accanto alle storie e ai personaggi più moderni e significativi come i Peanuts (…), la rivista intende presentare fumetti di avventura, classici per l’infanzia, inediti di giovani autori”. Linus può fregiarsi della collaborazione di alcuni dei più noti intellettuali italiani (Umberto Eco, Elio Vittorini e Oreste del Buono).

Tra i tanti autori italiani di fumetti, pubblicati su Linus, vogliamo ricordarne tre in particolare: Guido Crepax, Hugo Pratt e Dino Battaglia. Crepax esordì nel maggio del 1965, sul secondo numero del mensile, con l’episodio “La curva di Lesmo”, dove apparivano per la prima volta il critico d’arte Philip Rembrandt e la fotografa Valentina Rosselli. Inizia invece nel gennaio del 1974 “Corte sconta detta arcana”, la lunga avventura di Corto Maltese che cerca di rivaleggiare in bellezza con la “Ballata del mare salato”, pubblicata su un’altra storica rivista a fumetti “Sgt. Kirk”. Tra il 1976 e il 1977 vengono pubblicati una serie di racconti illustrati da Dino Battaglia, tratti dai romanzi di Guy De Maupassant. La rivista può anche vantare la collaborazione di alcuni dei più noti intellettuali italiani Umberto Eco, Elio Vittorini e Oreste del Buono, giusto per citare alcuni nomi dei collaboratori più famosi di Linus. Sull’onda del successo di Linus parecchie saranno le riviste dedicate ai fumetti che nel corso dei due decenni successivi prolifereranno in edicola a partire da “Eureka” (1967-1984) curata da Luciano Secchi (Max Bunker). “Il Mago” (1972-1980) edita da Mondadori, “Il Corriere dei Ragazzi” (1972-1976), nato da una costola del Corriere dei Piccoli.

Ma andiamo con ordine mentre gli anni Sessanta volgono al termine, approda nelle edicole italiane il primo numero di Alan Ford, nel 1969, creato dalla penna di Max Bunker, e graficamente reso da Magnus fumetto che tratta in modo umoristico e grottesco il mondo degli agenti segreti, con una dissacrante parodia della società italiana con tanto di critica e di satira del costume.

Gli anni dai Settanta ai Novanta: gli indagatori e detective

Gli anni Settanta sono importanti per due motivi: da un lato sono molto prolifici (assistiamo a un allargamento dell’universo fumettistico bonelliano con nuovi eroi dopo Tex degli anni Quaranta e Zagor degli anni sessanta; infatti è in questo decennio che escono Mister No (1975) e Ken Parker (1977) personaggio creato da Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, per citare solo i più famosi e fortunati; dall’altro si assiste all’inizio degli studi sul linguaggio del fumetto, sulla sua semiotica e narrativa.

Dopo la cospicua produzione western, che vede in Tex il più longevo personaggio di questo genere, in Italia inizia quello che sarà il filone degli investigatori (che avrà tanta fortuna negli anni a venire nella sua declinazione fantastica): Sam Pezzo, creato da Vittorio Giardino, e Alack Sinner, di Muñoz e Sampayo. La comicità, invece, ha il suo massimo esponente in Lupo Alberto personaggio creato da Silver (Guido Silvestri), pubblicato sul “Corriere dei Ragazzi” nel 1976. E anche il versante cattolico ha la sua ribalta con Il Commissario Spada, detective più ordinario e regolare, adatto al settimanale delle Edizioni Paoline “Il Giornalino”.

In questo periodo la percezione che si ha del fumetto è quella di medium più libero e meno influenzato dal mercato e, soprattutto, più economico. Proprio sfruttando questa nuova concezione Filippo Scozzari darà vita ad una nuova rivista a fumetti: “Cannibale” (1977) dalla breve, ma intensa vita, in cui muoverà i primi passi un giovane Andrea Pazienza. Artista prolifico e fumettista geniale, scomparso prematuramente nel 1988, autore di Pentothal e Zanardi, voleva “Portare nel fumetto le conquiste della neoavanguardia letteraria italiana”. Tra le tante innovative opere di Pazienza, merita una menzione Gli ultimi giorni di Pompeo, uscita a puntate dal 1985 al 1987 sulla rivista “Alter Alter” (inizialmente supplemento di “Linus”, in seguito rivista autonoma sotto il nome di “Alter Linus”, nome poi cambiato in “Alter Alter” e infine “Il Grande Alter”). Il mensile (in seguito trimestrale) ha anche ospitato uno dei primi lavori di Milo Manara, Lo Scimmiotto, su testi di Silverio Pisu, che presenta quegli schemi erotici su cui Manara baserà il suo successo.

Gli anni Ottanta continuano la tradizione delle riviste a fumetti: “Frigidaire”, nata dalle ceneri del “Cannibale”, “L’Eternauta” i fumetti più belli del mondo (1980-2000),“Orient Express” (1982-1985), “Corto Maltese” (1983-1993), “Comic Art” la rivista dello spettacolo disegnato (1984-2000).

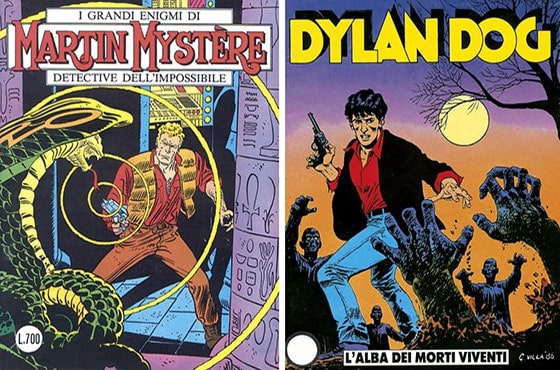

Così in quegli anni di grande fermento nel settore dell’editoria fumettistica italiana con la nascita di innumerevoli riviste a fumetti alcune storiche case editrici sono, però, costrette a chiudere, come l’Editoriale Corno che aveva pubblicato per prima l’universo Marvel in Italia, oltre Satanik e Kriminal e Alan Ford, su altre, invece, soffiano venti di cambiamenti, come la Disney Italia che rientra in possesso dei diritti di Topolino, fino a quel momento detenuti dalla Mondadori (1988). Ma la casa editrice che dominerà gli anni a venire sarà la Sergio Bonelli Editore, con la pubblicazione prima di Martin Mystère (il detective dell’impossibile 1982), poi, con il “fenomeno” Dylan Dog (l’indagatore dell’incubo 1986), che arriverà a battere nel numero di vendite perfino lo storico personaggio della casa editrice: Tex. Nel 1988 ci sarà la nascita del settore dei gialli in casa Bonelli con Nick Raider, serie che terminerà nel 2005 con il numero 200, (per far ritorno nelle edicole nel 2021 in una miniserie composta da dieci albi).

Con la chiusura dell’editoriale Corno tutto il fumetto americano pubblicato i Italia entra in crisi, fanno comparsa invece i manga, destinati ad avere un successo sempre crescente, che vedranno la nascita di nuove case editrici italiane specializzate in opere provenienti dall’estremo oriente.

Gli anni Novanta iniziano ancora una volta con un netto predominio della Sergio Bonelli Editore, dopo aver creato il settore giallo ecco arrivare la fantascienza con Nathan Never e Legs Weaver e, sul finire del decennio, una nuova serie, questa volta con una protagonista femminile: Julia Kendall le avventure di una criminologa.

Sempre sul finire degli anni Novanta, grazie ad opere apripista come Watchmen di Alan Moore e Batman il ritorno del cavaliere oscuro di Frank Miller si assiste a un rinato interesse verso il mondo dei comics americani, mentre ormai i manga vengono pubblicati in modo organico e seriale.

Gli anni Novanta sono un po’ il crepuscolo del fumetto seriale, che in parte già risente della crisi editoriale che investe tutto il mondo e specialmente l’Italia, per poi continuare con un lento, ma inevitabile declino.

L’inizio del nuovo millennio segna un punto di rottura nel panorama editoriale, l’Era del digitale, Internet, la globalizzazione tutta una serie di elementi cambieranno in maniera netta e irreversibile il mondo dell’editoria a fumetti. Come, del resto, hanno fatto con la nostra vita di tutti i giorni.

Gli anni duemila: il romanzo disegnato (graphic novel)

Tantissime le novità portate dal nuovo millennio, limitandoci al settore fumettistico, possiamo osservare come la diffusione di internet abbia portato alla nascita del fumetto online. Cambiando l’approccio dei fumettisti al mondo editoriale e al pubblico: sono sempre di più gli artisti che, grazie alle più svariate piattaforme (dai blog ai siti personali o ai social come Facebook e Instagram) creano una vera e propria vetrina, facendosi notare dalle masse, ma anche dagli addetti ai lavori sempre alla ricerca di nuovi talenti.

Nel duemila possiamo assistere ad un vero e proprio boom del fumetto d’autore, soprattutto declinato nella forma del romanzo grafico. Il fumetto seriale e popolare comincia dagli anni Novanta un rapido declino, tanto che anche la Bonelli punterà, in questi anni, più su miniserie e graphic novels che sulle classiche serie lunghe che avevano fatto, in passato, la fortuna di questa casa editrice.

Gli anni duemila segnano la scomparsa delle ultime riviste a fumetti (Eternauta, Comic Art), fanno eccezione “Lanciostory” e “Skorpio”, che continuano a pubblicare storie di artisti non solo italiani, ma anche sudamericani e franco-belgi. Molte delle storie serializzate su queste vengono poi raccolte in volumi cartonati disponibili anche nelle fumetterie e librerie specializzate.

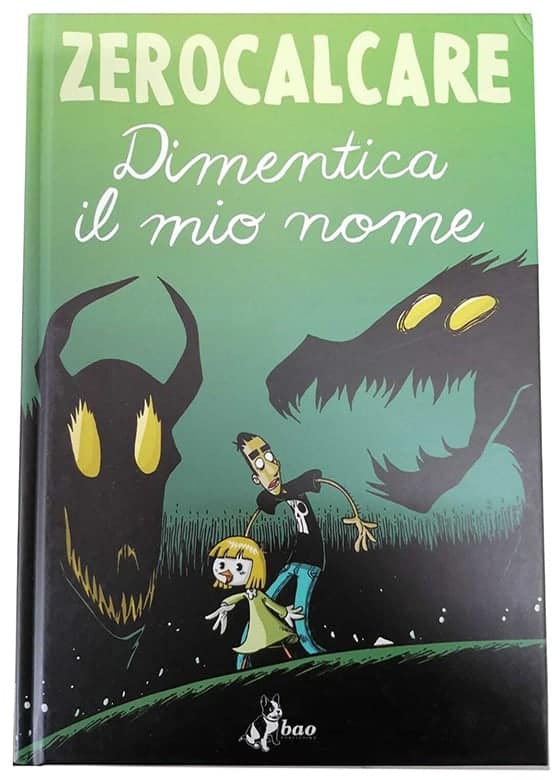

La prima decade del nuovo millennio porta significativi successi nell’editoria fumettistica italiana, per la prima volta, un fumetto e il suo autore sono tra i finalisti del premio Strega. Parliamo dell’opera unastoria di Gipi (Gian Alfonso Pacinotti), bissando il successo anche nel 2020; mentre nel 2015 era toccato al fumettista Zerocalcare (Michele Rech) arrivare secondo al Premio Strega giovani con Dimentica il mio nome.

Solo il tempo potrà dire quale sarà il futuro del fumetto in Italia, ma una cosa è certa all’estero il crowdfunding è ormai una realtà… ma questa è un’altra storia.